本文转载自:公众帐号(至简文化zhijian0103)

道 篇

一炁周流,是人體能量運轉的最本質規律。

也是天地宇宙間能量運轉的最簡潔規律表述:宇宙星雲,太陽,五大行星,地球月亮,都是按照一個圓形的軌迹在運行。

生活中宇宙星雲大螺旋下的人體,也充滿了各種螺旋式紋路(頭螺,手腳螺紋)。人體有形無形的能量運轉,也是遵循著螺旋(各個經絡連起來就是閉環狀的周流通道)。

一股能量(在天地影響帶動下)以圓周的軌迹在流動著(維系著生命的流轉)。——這就叫一炁周流。

功能由能量推動著,大自然中的能量來源就是太陽。太陽就像一個能量推進器,太陽升起來,人體能量上行,推動著頭腦發熱“醒過來”。太陽下降,人體能量下行,引導著熱能下行離開頭腦,頭腦減少了能量供應,開始功能收斂,進入“睡眠狀態”。在此過程中,能量流轉了各個經絡髒腑器官肌肉骨骼之間。

硬件(肉體)由軟件(有形神經網絡、無形能量網絡)産生關聯,軟件由信息意識(心腦)指揮,但是三者都是借助能量的推動才能運行並彼此協作。所以,能量運轉正常與否,影響了三者的狀態體現,運轉不佳,就出現了病態。而所有的病態,本質都是“一股能量的圓周式運轉不流暢”導致的。

如何恢複一炁周流,就是養生治病的最高境界。

國家治理,如何讓錢(能量)合理的流轉于全國各個階層,使得各個階層當下相對平穩(國泰民安),總體趨勢向好(螺旋式上升),就是最好的治理狀態。而這種治理的手段,根本是一種思想(政策),是無形的。

所以,真正的高手,一定是于無形中治理有形的各種問題。所以,真正的中醫,一定是調理無形能量運轉解決各種有形病症的。

見淤化瘀,見痰化痰,見血止血,見咳止咳,這都是“下工”的層次。

能量的周流,不外兩個內涵:

1、能量的多少;

2、能量的位置。

通俗講,就是“多少錢”,和“把錢花到哪裏去”的問題。能量調理,就是“增加能量”,和“讓能量歸位”(能量運轉有時間規律和對應位置規律:時也位也)。

中醫經典《傷寒論》的整體架構,其實也是體現了這個思路:三陰病其實就是“熱能不足-沒有錢”的問題;三陽病其實就是“熱不歸位-亂花錢”的問題。

能量不足,只是單純“多少”的問題,病情其實很簡單,都是熱不足:太陰病是“熱能不能吸收”;少陰病是“熱能不能儲藏”;厥陰病是“熱能輸出不暢+熱能轉化而成的油(血液)不足”。能量不歸位,體現爲“寒熱不協調”:少陽病是“寒熱往來”;太陽病是“惡寒發熱”;陽明病是“但熱不寒”。

所謂的病態,其實講的是“不正常的生態”。治病的本質,是“恢複”生態,而不是“去除”疾病。對應方藥是做“加法”,對應生活中的消耗是做“減法”。

而當前的健康領域,恰恰做反了:大多方藥用“減法-消耗熱能”,減肥退熱消炎止痛;生活中的能量消耗用“加法”:“我要我要我還要”“補這個補那個”。

所以,健康領域的正本清源,要從兩個方面下手:方藥用加熱法;生活用減寒涼法,減負擔法,最根本是減少內心的不滿足感。而內心的不滿足感,往往又是體內熱能不足導致的心裏虧缺。身心不二,加減不二;身心合一,加減合一。

法 篇-至簡思維工具

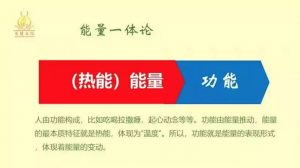

一炁周流是無形的整體能量運轉規律。落實到有形的人體,在運轉機制上,就要考慮物質層面。無形和有形之間的鏈接,就是“功能”:能量-》功能-》形體。

功能由能量推動,能量運行于有形的形體間。

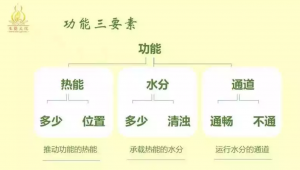

觀察能量在人體的運行可以從三個角度:推動功能的熱能,承載熱能的水分,運行水分的通道。這種觀察的工具和思維,稱之爲:至簡功能三要素分析法。

所有的症狀分析,在至簡理論框架裏,都可以從這三個角度去理解解釋。方劑創建、加減的思路,也是按照這個邏輯來設定。

通道不通導致疼痛,通道通暢與否,建立于足夠的液體充盈和足夠的熱能推動。所以,通道問題的解決,其實包含在熱能、水分的解決方案中。

水是靜的,熱是動的,水去到哪裏,實際是熱能去到哪裏,露、霧、雲、雨,雖然是水態,實際就是熱能作用于水的不同氣態。所以水的任何病理狀態(痰、飲、濕、瘤等)其實是熱能的不同狀態。把熱能的問題解決了,水的問題也就解決了。哪怕是水不足的陰虛,也是通過加熱,增加造血功能,自然就補充了陰血,起到養陰的作用。

熱和水的關系表述爲:陽爲主導(熱爲主導),陽主陰從(熱爲主,水從屬)。所以,最終歸納:身體所有的變化,背後是熱能在推動;控制好熱能的變化,就能控制好(協調、療愈)身體各種症狀的轉變方向。

熱能、水分、通道,名爲“三”,實爲“一”。至簡功能三要素分析法,是了解人體生機,轉化人體生機,最終爲自己健康做主的必備工具!

術 篇-簡易方

依據一炁周流,川流不息,升降合一的規律,應用于人體,可以有幾種調理的思路方法。

一炁周流首先要有動力推動,所以,以增加熱能爲大原則。選用大劑量的姜棗湯增加熱能,作爲常規養生基礎方。

生姜辛辣溫散通行,紅棗甘甜粘稠內斂,也是一升一降,一散一收的組合。

生姜加熱,紅棗加水;

生姜通散,紅棗斂聚;

生姜行氣,紅棗補血;

姜棗湯的組合不僅僅加熱,而是形成一股自帶升降旋轉的力量,就像龍卷風在體內蕩滌所有郁閉不通之處,掃去陳腐,煥發生機。

姜棗湯打開脾胃中間的通道讓氣下降,就有“降氣”的作用;姜棗湯本身熱辣升發,下降之後又能蒸發水分爲熱氣上升,就又有“升氣”的作用。

在這個基礎上,做一些調節升降的配置組合。調節升降,建立在三個邏輯上:推動功能的熱能,承載熱能的水分,運行水分的通道。作爲人體,還有病理産物需要排除,所以增加一個:排汙。

這四個組合配比如下:

1、加熱:黃芪70克,當歸30克;

2、加水:黨參40克,黃精60克;

3、開道:柴胡30克,黃芩20克;

4、排汙:山楂30克,當歸30克;

這裏有一個概念要明確:加熱和進補不同。加熱等于燃燒(相當于生姜),進補相當于提供燃燒的那股燃氣(蘊含轉化爲熱能的能量-相當于黃芪,黨參),燃氣由物質態的石油轉化而來(相當于當歸,黃精) 。

從這三個層面都可以起到“加熱”的效果,但是作用機制不一樣。形象來說分別是:點火,加氣,添油。

在升降的角度來表述這四組加減:

1、加熱方:加強推動力,幫助升發,適用于升不起來、功能不足的情況;

2、加水方:加強斂降力,水往下走,適用于降不下去、功能太過的情況;

3、開道方:加強疏通力,四通八達,適用于各種郁堵、酸麻脹痛的情況;

4、排汙方:加強排汙力,分解汙濁,適用于垃圾沈澱、黑臭粘淤的情況。

這四種情況可以單獨使用,也可以組合使用。姜棗湯本身兼具這四種作用,加減方起到強化的作用。

術篇-六經主證方

一炁周流,最經典的運用就是《傷寒論》。

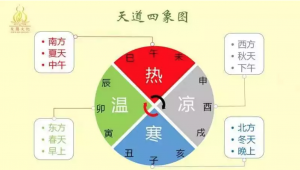

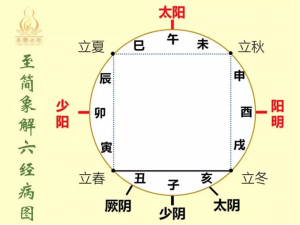

首先來認識一氣周流四分規律。把一個圓按等分劃分四份。按物理原理,熱能上升,寒氣下降。所以,最上面的四分之一是“熱”,相對下面四分之一是“寒”。寒向左邊升起過渡到熱,中間的部分是溫,溫的對面就是涼。按順序表述就是:溫熱涼寒。

對應四季的順序就是:春夏秋冬。

對應四方的順序就是:東南西北。

對應四時的順序就是:早上、中午、下午、晚上。

對應十二時辰分別是:早上寅卯辰;中午巳午未;下午申酉戌;晚上亥子醜。

對應傷寒論六經陰陽:少陽是寅卯辰,太陽是巳午未,陽明是申酉戌;太陰是亥子醜,少陰是子醜寅,厥陰是醜寅卯。

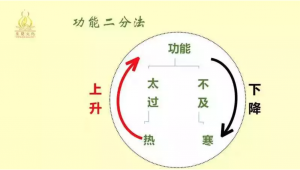

能量的應用分類就是:能量的多少,和能量的位置。

通俗講的就是:有多少錢,和錢花到哪裏。

三陽就是能量去到什麽位置(錢花到哪裏),三陰就是能量有多少(有多少錢)。

生機有病,表現出來的就是病態。“三陽”指生機,“三陽病”指病態。

從升降角度講:

三陽病就是升降不合時宜的問題;

三陰病就是能量多少的問題。

能量多少是個結果,細分體現爲:能量是否能攝入(太陰),能量是否能存儲(少陰),能量是否能輸出(厥陰)。

三陽病的本質是升降不調:

少陽的生機是春來升發,病了就是升發不暢(寒熱往來);

太陽的生機是夏日炎散,病了就是發散不暢(惡寒發熱);

陽明的生機是秋涼潤降,病了就是斂降不足(大熱汗渴);

三陰病的本質是熱能不足;

太陰病的生機就是能量攝入,病了就是吃不下、化不了(腹滿而吐食不下);

少陰病的生機就是能量存儲,病了就是睡不著、藏不了(但欲寐,脈微細);

厥陰病的生機就是能量輸送,病了就是四肢冷,胸煩悶(胸中煩熱,下泄痢);

三陽的生理基礎功能表現爲:

少陽對應:生機活躍,發育順暢,情緒舒達;

太陽對應:能出汗(能開),不輕易受寒(能防);

陽明對應:能冷靜,情緒平和,不怕熱(能斂降)。

三陽病就是以上生機不正常了。

對應方藥:

升降不調的少陽病:用北柴胡、黃芩。

對應處方:小柴胡湯。

——北柴胡氣味芳香舒達,向上升清;黃芩苦寒向下降濁,一升一降,一散一收,剛好調和寒熱往來的病症;

發散不足的太陽病:用桂枝、白芍;麻黃、杏仁;生姜、紅棗;

對應處方:桂枝湯,麻黃湯。

——桂枝配白芍:桂枝爲升發力最強的樹枝末端,紅色,辛散溫通,推動血液循環;白芍爲往下長的塊狀植物根莖,白色,酸苦性寒,主收斂。桂枝配白芍,一動一靜,一散一收,一升一降,就像油門和刹車的搭配組合,推動著體內整體性一氣周流。

——麻黃配杏仁:麻黃爲中空輕飄,形如松針管狀莖葉,生長于北方,抗寒,性味辛溫宣散,用于閉藏不開的病態,如惡寒無汗,周身疼痛;苦杏仁爲白色果仁,富有油脂能潤能降,苦味則下降,用于不潤不降的病態,如幹咳無痰,咳嗽氣逆;兩藥配合,麻黃發散病氣,杏仁引導病氣下降,共同起到“宣、降”的作用。

形象比喻,桂枝相當于聚光燈,凝聚通行;麻黃相當于散光燈,發散宣通。所以,桂枝湯的聚攏作用,加熱而不散熱,普適于所有熱能不足的問題,普適性很廣。

而麻黃湯的發散特性,會快速耗散熱能,僅用于寒氣凝結的情況,一出汗(通道開了),就不可以再用。所以屬于中效即止,短期使用的方劑。

熱不足,用桂枝;通道不開,用麻黃。

既有熱不足,又有通道不開,桂枝配麻黃。

斂降不足的陽明病:用石膏,生地;黨參、麥冬、北五味子;

對應處方:白虎湯,増液湯,生脈飲。

——石膏,質地冰涼的石頭,白色,起涼降的作用。生地,黑色,富含津液的植物塊狀莖;黨參麥冬也都是植物的塊狀莖,都富含水分。所以,這三者都是以補充水分的形式降溫。北五味子味酸,起鎖定水分的作用。

黨參麥冬五味子,組合起來是一個著名方子:生脈飲。顧名思義,就是補充水分讓脈管充盈起來。

這個不是傷寒論的方子,但是至簡運用最多,也歸在這一類別。因爲生脈飲氣味芳香口感酸甜清爽,而生地水的顔色烏黑,氣味比較濃烈,口感沒有生脈飲好,所以,在普適的角度,至簡沒有用生地。

石膏是石頭,泡服難出味,必須煎煮,不太方便。所以,實際上這個涼降的功能,我們至簡用黃芩代替。

好的黃芩叫“枯芩”,就是植株有部分是幹枯的,就像秋天到來,感受到肅殺秋氣的狀態。

陽明對應秋天,秋天把夏天熱氣降服的方法就是:一股涼氣,陣陣雨水。所以模擬這個氣場的特點就是兩個字:涼,潤。

三陰的生理基礎功能表現爲:

太陰對應:吃得下,消化得了;

少陰對應:吃下去的營養轉化爲血液和精;

厥陰對應:把精、血儲備以及運用到全身,執行各種防禦、生化功能。

三陰病,就是上述功能出了問題了。

能量攝入不足的太陰病:用幹姜;砂仁;

太陰對應脾胃的功能。脾胃在人體的上下通道中間,因爲寒凝通道閉塞,上熱下不來,就會形成上熱下寒的兩組症狀,以及中間脾胃功能不足的症狀。

上熱:失眠、痘痘,口腔潰瘍;

中閉:食而不化,腹滿而吐食;

下寒:便秘,便溏;

這個脾胃寒凝的症狀原理,傷寒論表述爲“太陰不開”。不開因爲寒凝,所以加熱就可以打開寒凝的通道。所以用幹姜作爲主要代表。打不開(上下)的同時,還有一個收不攏(裏外)的問題。

砂仁是姜科植物的種子,生長在廣東陽春的春砂仁最好,說明這味藥需要南方火氣。砂仁裏面的籽氣味芳香濃烈。但是外皮不撕破聞不到。說明,這層外皮能夠包裹聚攏裏面的熱能不外散。所以,砂仁的功效,既能加熱,又能斂熱,這種收斂之性,對治熱能不足,氣向外散的腹滿腹脹的症狀最合適。

能量存儲不足的少陰病:用附子;熟地、黃精;

對應處方:四逆湯

——附子,生長于四川江油冰雪覆蓋之地效果最好:夠寒才能激發附子抗寒的熱能。無冰雪覆蓋的附子,熱力不足,有其形無其氣。冬至時節栽種、夏至時節采收,盡得天地之陽氣。是中藥裏面最熱性的植物藥。

少陰是把太陰吸收進來的熱能和精華液收藏起來,用以制造血液和排除垃圾(腎司二便)。人忙碌一天之後的能量補充全靠少陰腎來制造生成,所以原料和熱能都是最重要的。所以,對應方藥有兩組:最熱的,和最能補充精華液的。熟地、黃精就是最補充精華液的。

傷寒論沒有用黃精,黃精是道家非常重視,視爲長生不老神藥之一。熟地過于滋膩難消化,所以至簡不用熟地,改用黃精代替。油庫不能光加熱,還要有油。黃精黑色的塊狀莖,煉制之後是黑色的,就是添油佳品。

少陰病,“但欲寐”就是整天想睡覺,說明熱能不足;“脈微細”說明血管裏血液不足了,所以“細”。正說明了少陰病的熱點就是:熱不足,油也不足。

能量輸送不足的厥陰病:用當歸;

對應處方:當歸四逆理中湯;

——當歸,植物塊狀經,既有濃烈氣味(爲陽),又有厚實質地(爲陰)。代表了厥陰功能的肝功能“體陰用陽”:藏血爲陰;將軍之官,運行全身行攻伐防禦之事爲陽。厥陰對應樹木,以通行爲要,又要有足夠糧草(血液)。當歸四逆理中湯證的主證“四肢厥冷”就是熱不足血不足,不能運行輸送血液熱氣到達四肢。

厥陰的生理,可以表達爲:用熱能把血液輸送到全身。

同樣加熱,太陰少陰純粹加熱(幹姜、附子都是純陽無陰),當歸就陽中有陰。這是厥陰和太陰少陰的區別。

太陰幹姜在中間,少陰附子在下面,厥陰當歸在左向上。體現著一氣周流的位序差別。

傷寒論的厥陰病主證方是烏梅丸。病症是上熱下寒(心中疼熱、饑而不欲食)。現代疾病爲肚臍以下各種寒凝肌瘤虛寒病症,同時伴隨肚臍以上各種熱證。情緒上是表面各種亢奮,內底裏心虛恐懼焦慮慌張。

所以,實際是屬于能量不歸位,升降不調的病,裏面的主要藥物都是寒熱成對的:黃連+幹姜,黃芩+附子,再用一個最大劑量強酸收斂的烏梅,體現一個陰病的收藏狀態,把這些寒熱能量收藏在陰的位置來調和。

所以:

當歸代表的是厥陰病的“體”,對應能量不足部分;

烏梅丸代表的是厥陰病的“用”,對應升降不調部分。

——共同特點就是:陰陽夾雜,寒熱並處。

生機上表述,同樣歸屬于能量輸送不足:厥陰能量足了,升發有力,也就有能力降下來了。升不上去的更加降不下來。根本還是一個“不足”的虛象。