天下之至柔,馳騁於天下之致堅①。

无有入於无閒,吾是以知无爲之有益②。

不言之教,无爲之益,天下希能及之矣③。

①至:《說文》:“鳥飛從高下至地也”。同“到”,又有極、最等義。

至柔,即極柔。指事物道性本質的、至虛的“炁”性物質,德“一”能量。

馳:《說文》:“大驅也”。使馬長驅。 騁:《說文》“直馳也”。

致:《說文》“送詣也”。《段註》:“言部曰:‘詣,候至也。’送詣者,送而必至其處也。引申爲招致之致。”通行本作“至”。

堅:《說文》“堅,剛也”。本義爲泥土堅硬,泛指堅硬之物。

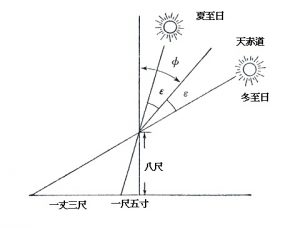

句義:水之柔弱能勝剛強,而真正至柔至弱者莫過於先天一“炁”。

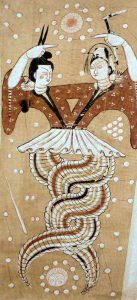

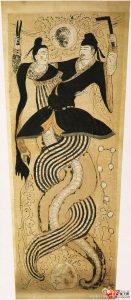

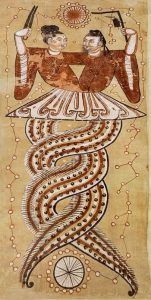

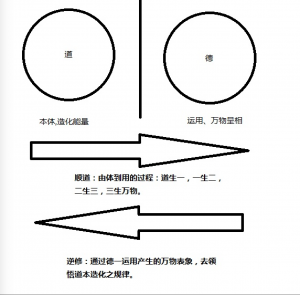

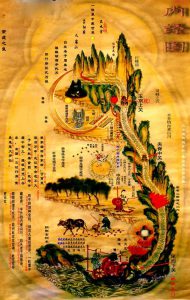

此道性德“一”之“炁”生二、生三,化生萬物。萬物既成,其“器”性狀態顯現,而且“炁”貫穿於“器”的內外始終,“炁”與“器”成爲萬物的陰陽二重特性,太極圖象喻其性。

只有站在太極弦上執兩用中才能整體把握事物的本質。

萬物陰性的一面表現爲“炁”態狀,是无爲思識才能觀察的無相物質。萬物陽性一面表現爲“器”態狀,即有爲意識可觀可見的、有形有相的實體狀物質。

“炁”爲“器”母,“器”爲“炁”子;“炁”秉承先天,“器”落於後天;“炁”至柔至弱,“器”相對剛而強;“炁”只有无爲而得,“器”則有爲意識可解;“炁”只有慧性可覺察,“器”則憑智識可以知曉;“炁”至則“器”成,“炁”竭則“器”亡;“炁”爲德“一”之本,“器”則爲樸散之末。“炁”和“器”都是組成萬物的物質屬性,缺一不可。

而且形而上的“炁”決定和制約著形而下的“器”。由此可見,天下之至柔至弱之“炁”生成、制約、駕馭著萬事萬物之“器”。這就是所以柔勝強、弱勝剛的根本道理。

②閒:“間”之異體,亦通“閑”。通行本作“間”。

无有:即無形有質的“炁”狀德“一”能量物質。

无閒:沒有間隙之處。

吾:甲本作“五”,修真學中與“吾”通假,攢簇五行五德歸一,方能深切感受“吾”無“口”的不同。

乙本同通行本作“吾”,丟失修真訣義。五:《說文》:“五行也。从二从乂,陰陽在天地間交午也”。

《金石文字辨異》:“隋龍藏寺碑北拒吾堂。案:五爲吾。” 本章闡述“无”及“无爲”的妙用,虛無的“炁”無所不入,即使不存在間隙之處也可進入,由此可見“道无德一行爲(无爲)”的益處。

③希:少、無等義。

〖註音〗

馳:chí 音池;

騁:chěng音逞;

閒:jiān音肩。

【繁簡對照】

馳(驰),騁(骋),於(于),堅(坚),閒(间),爲(为);間(间),異(异),體(体),閑(闲),間(间)。